自動運動テストや動作分析で疼痛誘発されたら、すぐに疼痛軽減テスト(疼痛寛解テスト・疼痛消失テスト)を実施します。

疼痛を軽減する方法は、関節に滑りの力を加える方法、動作を修正する方法、姿勢を修正する方法、筋を促通する方法などが用いられます。

どうして痛くなるのか、という考えを持ちながら、どうしたら痛みがなくなるのか、と考えることがとても大切です。

臨床では、疼痛軽減テストができる、できない、かによって、”できるセラピスト”と”できないセラピスト”の別れ目になると言っても過言ではない、と私は思っています。

関節に滑りの力を加えることで疼痛が軽減・消失するか評価します。棘突起、椎間関節に対して行います。マリガンコンセプトで学んだ技術を用いています。

マリガンコンセプトのコースは、日本では、中山先生、赤坂先生がコースを開催されています(日本徒手理学療法学会)。Upper Quarter、Lower Quarter、Advance Corse & Certified Mulligan の3つがあります。マリガンコンセプトにご興味のある方、正しい方法を学びたい方は、ご受講を検討ください。

例えば、伸展時に頚部痛が誘発される場合、棘突起に対して眼の方向(45°)に滑りの力を加えて疼痛が軽減するか評価します。

理論的には頸椎伸展時は左右の椎間関節は下方滑りが起こります。しかし、棘突起を前上方に押すということは上方滑りを起こしていることになります。これについては、マリガンは原著にて、腰椎のSNAGのところで「上位レベルの椎間関節が下方に偏位しており伸展によりさらに偏位する、伸展の前に押すことで位置の修正が起こり正しい動きができる(*意訳)」と述べています。

セラピストによっては、動きを制動することでストレスを減らしていると述べている場合もありますが、これもアリな考えだと思います。

私はシンプルに”関節に滑りの力を加えたら痛みがなくなった、だから、関節が原因の可能性が高い”と解釈しています。椎間関節かもしれないし、椎体間関節かもしれないし、椎間板かもしれない、どれかはわからないけど”関節”と考えています。

頸椎伸展のみ疼痛が誘発される場合、肢位を変更しての評価も有用です。例えば、座位での伸展では疼痛が誘発されるが、腹臥位での伸展動作では疼痛が誘発されない場合、頭部をコントロールする運動制御に問題があることが示唆されます。

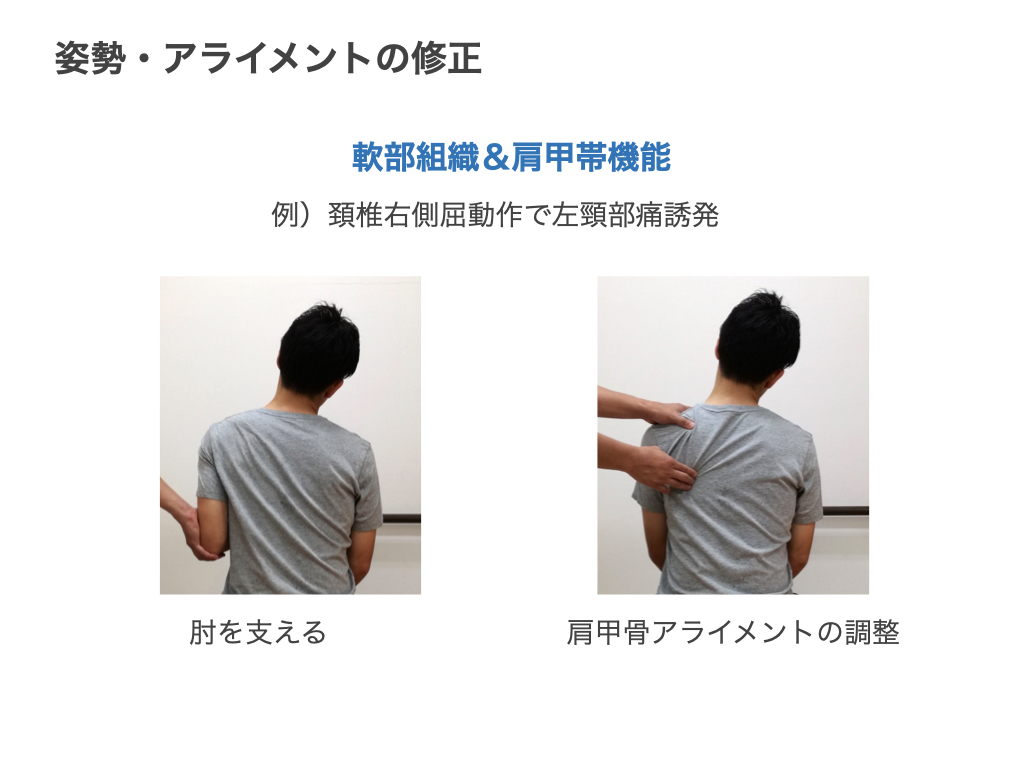

姿勢・アライメントの修正

姿勢を修正、アライメントを修正することで疼痛が軽減・消失するか評価します。

例えば、頸椎右側屈時の左頚部に疼痛が誘発された場合、姿勢・アライメントを修正して疼痛の軽減・消失を評価します。

座位姿勢が胸椎・腰椎後弯・骨盤後傾(Slouched sitting)であれば、姿勢を修正してから頸椎の自動運動を行います。

左頚部が伸張時痛であれば、左肘を支える(上方に挙げる)ことで、左頚部の軟部組織を緩ませてから再度、頸椎右側屈を行います。疼痛が軽減・消失するようであれば、軟部組織の影響が考えられます。

左肩甲骨の位置異常がある場合、肩甲骨の位置を修正するだけで疼痛が軽減・消失することがあります。この場合、肩甲帯機能が影響していることが考えれます。肩甲骨の修正は矢状面・前額面・水平面を考慮して、修正を行います。

疼痛軽減要因はマネジメントに活用できる他、患者教育にも有用です。特に即時効果がでる場合は説得力が増します。「○○することで痛みがなくなりますので、リハビリでは◯◯することが大切になります」といった感じですね。

疼痛軽減テストはセラピストの腕の見せ所です。 初学者の場合、疼痛を軽減させることができないのでアレコレ試します。これは誰もが通る道なので、恐れず通りましょう。

職場に熟練のセラピストがいれば、呼んで一緒に確認してもらうと上達が早いです。